중·저신용층, 신용위험도 대비 높은 금리 부담…“신용이 곧 재산인 시대”

[현대경제신문 안소윤 기자] 금리 인상 시기와 맞물려 가계대출 연체율이 증가하는 등 금융소비자를 중심으로 신용등급 하락에 대한 우려가 지속적으로 커지고 있다.

금융거래에 있어 신분증과도 같은 신용등급은 대출 가능여부는 물론 대출 한도와 금리를 결정하는 기본지표가 되기 때문이다.

신용등급은 떨어지기 쉽지만 원상복구 하는 데 긴 시간이 필요한 만큼 평소에도 관심을 갖고 꾸준히 관리하는 것이 중요하다.

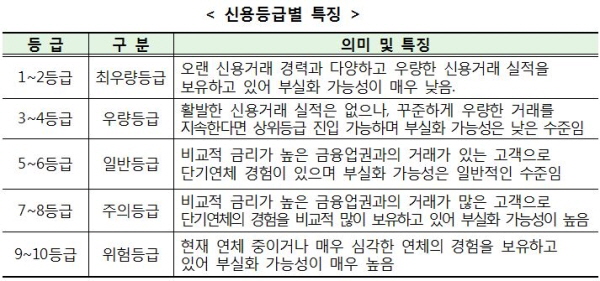

21일 한국은행에 따르면 신용등급별 가계대출 차주수 비중은 올해 1분기 기준 고신용자(1~3등급)가 57%로 가장 많고, 중신용자(4~6등급)가 30%, 저신용자(7~10등급)는 14%를 기록했다.

개별주택담보대출과 집단대출, 전세대출을 포함한 주택담보대출 증가액을 신용등급별로 보면 지난 2012년 1분기부터 2017년 4분기까지 고신용자와 중신용자가 각각 257조4천억원, 87조원 증가한 반면 저신용자는 28조9천억원 감소했다.

정부의 가계대출 압박에 금융사들의 신용등급별 상품 취급 방식이 ‘금리 조정’을 넘어 ‘고객 조정’으로 대응하고 있는 것이다.

대출절벽에 내몰린 저신용자들이 사금융으로 옮겨가는 악순환이 반복되자 신용등급 관리에 대한 중요성이 높아지고 고객들의 관심도 나날이 커져가고 있다.

현명한 신용등급 관리를 위한 기본 요령은 소액이라도 절대 연체하지 않는 것이다.

연체정보는 신용등급을 평가할 때 부정적인 영향을 미치는 가장 중요한 요인이다. 10만원 이상의 금액을 5영업일 이상 연체하면 신용평점이나 신용등급이 하락하는 만큼, 좋은 신용등급을 받기 위해서는 소액이라도 연체를 절대적으로 피해야 한다.

신용등급에 결정적인 영향을 미치는 연체를 피하는 첫 걸음은 자신의 상환능력을 벗어난 카드사용을 자제하는 것이다. 이를 실천하기 위한 안전판은 신용카드 보다 체크카드를 사용하는 것이다.

불가피하게 연체가 발생한 경우 ‘금액이 높은 것’ 보단 ‘오래된 연체’ 건부터 상환해야 연체로 인한 불이익을 최소화할 수 있다. 연체는 그 기간이 길수록 신용등급에 불리하게 작용하기 때문이다.

또 거래 금융회사를 자주 바꾸는 것보다는 주거래 금융회사를 정해 꾸준히 이용하는 것이 신용등급에 유리하다. 신용등급은 보통 신용조회회사(CB)에서 산정한 것을 바탕으로 각 금융회사에서 거래실적 등을 반영, 다시 산정해 적용된다.

신용조회회사들은 신용등급 산정 시 대부업체나 제2금융권의 대출, 현금서비스나 카드론이 있을 경우 은행 대출에 비해 부정적으로 평가한다. 따라서 대출을 받기 위해 금융회사를 정할 때에는 대출 가능성이나 금리뿐만 아니라 신용등급에 미치는 영향도 고려할 필요가 있다.

마지막으로 신용조회회사들은 신용평가 시 일정한 가점을 부여하는 제도를 운용하고 있다.

대표적인 것이 통신 및 공공요금 성실 납부실적을 꾸준히 제출하면 가점을 받을 수 있는 제도로, 자신의 신용등급이 좋지 않거나 대학생이나 사회초년생 등 금융거래실적이 많지 않은 사람이 이를 활용하면 신용등급 개선에 도움을 받을 수 있다.

금융권 한 관계자는 “중, 저신용층은 금융사들의 리스크 관리 차원에서 신용위험에 비해서도 높은 금리를 부담하는 경우가 많다”며 “신용이 곧 자산인 시대가 도래한 것”이라고 말했다.

그는 이어 “과거에는 신용조회기록이 신용등급에 영향을 준 적이 있으나 2011년부터는 신용조회 사실이 신용평가에 불이익을 주지 않는다”며 “금융소비자들은 자신의 신용등급에 대해 평소에도 관심을 갖고 조회해보며 관리하는 노력이 필요하다”고 덧붙였다.