금리 경쟁력·디지털 서비스 혁신성 상실…다양한 수익모델 발굴해야

[현대경제신문 안소윤 기자] 핀테크(금융+IT) 시대를 주도할 ‘금융권 메기’로 기대를 모았던 인터넷전문은행(이하 인터넷은행)의 입지가 흔들리고 있다.

기존 은행 대비 차별화된 경쟁력으로 꼽히던 금리 메리트가 사라지고 경쟁 우위에 있다고 평가받던 모바일 이용편의성 또한 공인인증서 폐지로 인해 그 격차가 단숨에 줄어들 위기에 처했다.

해외 인터넷은행과 달리 특화영역 발굴에 대한 노력도 부재해 미래 수익성에 대한 불안감이 커지고 있다는 지적이다.

국내 인터넷은행은 금융혁신, 중신용자대출 활성화, 금융 산업 내 경쟁 촉진 등을 목적으로 지난해 첫 선을 보였다. 현재 카카오뱅크와 케이뱅크 등 2개의 인터넷은행이 사업을 영위 중이며, 은산분리 규제완화 국회를 통과를 통해 제3의 인터넷은행 출현도 예고된 상태다.

앞서 인터넷은행은 출범 당시 밝힌 사업계획를 통해 시중 은행과 대부업 사이에 있는 고객 대상 저신용자 중금리 대출 영업 활성화 방침을 밝힌 바 있다. 비대면 무점포 영업방식으로 비용을 절감, 일반 은행 대비 낮은 금리와 이용 편의성을 제공하겠다는 전략이었다.

그러나 최근 인터넷은행이 제공하는 금리를 살펴보면 자신하던 금리 경쟁력은 이미 어느 정도 상실한 모습이다.

지난 8월 공시 기준 카카오뱅크의 마이너스대출 평균 금리는 연 4.22%, 케이뱅크는 연 4.17%를 기록, KB국민은행(4.50%)를 제외한 나머지은행(신한은행(3.71%), KEB하나은행(3.91%), 우리은행(3.93%), NH농협은행(4.02%))보다 높은 것으로 나타났다.

일반 신용대출 역시 케이뱅크 5.46%, 카카오뱅크 3.93%로 우리은행(3.78%), 농협은행(3.88%) 보다 오히려 높았다.

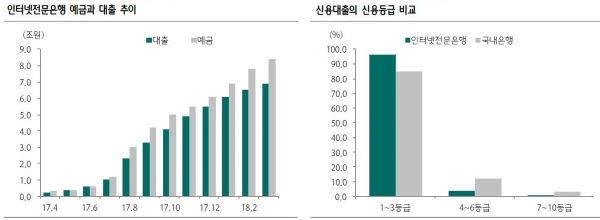

또 올 1분기 기준 이들 인터넷은행의 가계 신용대출 차주의 신용등급을 살펴보면 1~3등급이 96.1%를 차지한 반면 중신용(4~6등급) 차주 비중은 3.8%에 불과했다. 이는 기존 시중은행들보다도 중신용자 비중이 낮은 수준으로 같은 기간 이들 시중은행 차주 비중은 1~3등급 84.8%, 4~6등급 11.9%를 보였다. 이에 업계에선 "중저신용자 중금리 대출 활성화하겠다는 설립 취지가 무색해 지고 있다"는 지적이 나오고 있다.

신속성과 편의성 등 4차산업혁명 시대 인터넷은행의 최대 강점으로 꼽혀 온 디지털금융 서비스도 시간이 흐를수록 특색을 잃고 있다.

전 은행권이 핀테크 활성화 정책에 발맞춰 인터넷·모바일뱅킹 기능 강화에 나서면서 예적금 가입 및 이체, 해지 등 대부분의 은행 업무에 인터넷은행 수준의 간편 서비스를 제공하기 있기 때문이다.

해외사례에 근거 국내 인터넷은행이 대출을 통한 이자수입 확대에만 주력, 미래 성장 동력이 부족하다는 지적도 나온다.

이와 관련 1995년 첫 인터넷은행이 등장한 미국에선 현재까지 총 18개사가 시장에서 퇴출됐는데 이들 퇴출은행들의 경우 수익구조가 기존 은행과 마찬가지로 예대업무 중심이었다.

반면 시장에서 생존한 미국 인터넷은행들은 타행대비 높은 금리로 예수금을 확보하거나 고객을 보유한 계열사와 연계영업을 활용하는 등 새로운 수익원 창출에 집중했던 것으로 알려졌다.

재팬넷은행, 소니은행, 라쿠텐은행, SBI스미신넷뱅크, 지분은행, 다이와넥스트은행 등 8개사 영업 중인 인터넷은행 선진국 일본 역시 이들 인터넷은행들의 수익원이 2만3천여개 ATM기를 통한 수수료 수입, 특정 대출시장 공략, 유가증권 운용 등 다각화 돼 있다.

한 금융권 관계자는 “신뢰와 안정성을 중시하는 금융거래의 특성상 규모의 경제 관점에서 인터넷은행이 주거래 은행을 완전 대체하기에는 한계가 존재한다”며 “인터넷은행이 기존 은행과 유사한 고객을 대상으로 천편일률적인 상품과 서비스를 지속해서 개발해 판매한다면 영업비용 절감을 통한 단순 효과는 금세 사라질 것”이라고 말했다.

그는 이어 “미국, 일본 등 주요국의 많은 인터넷은행들이 대출상품에 한정되지 않고 저마다의 강점을 앞세워 새로운 수익모델을 구축하는데 집중해 왔듯 국내 인터넷은행도 백화점식 나열형으로 비즈니스 영역을 확대하기 보다 특정 분야에 특화된 모습을 보여주고 이를 통해 업계 위상을 재확립할 필요가 있을 것”이라 덧붙였다.