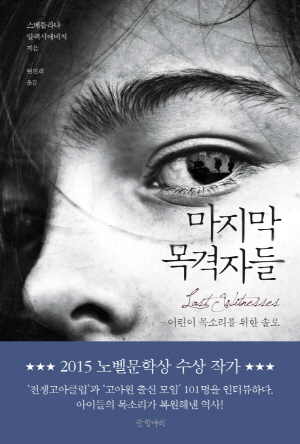

글항아리/ 스베틀라나 알렉시예비치 지음

[현대경제신문 안효경 기자] 이 책이 처음 출간됐을 때의 부제가 “아이답지 않은 이야기들을 담은 책”이었듯이, 전쟁을 겪은 아이들은 이미 자라기도 전에 늙어버렸고, 삶의 날개는 꺾여버렸다.

굶주림과 더불어 생존의 위협에 놓인다는 것은 육체적 강탈이겠지만, 아무도 자신을 딸, 아들로 불러주지 않고 무릎 위에 올려놓지 않는다는 것은 이들을 끔찍하게도 어두운 어른으로 자라나게 한 정신적 강탈이었다.

저자는 왜 기억도 분명치 않을 테고 보는 시선도 미숙했을 아이들을 인터뷰했는가?

저자가 두터운 봉인을 뜯고 가까스로 끌어낸 이들의 기억은 파편화된 조각으로만 남아 있어 이것을 이어 붙이는 작업 역시 쉽지 않았을 것이다.

놀라운 점은, 오히려 경험이 많지 않은 시선들이 어른의 눈보다 더 생생히 포착해내는 점이 있다는 것이다.

스스로를 성찰하는 능력을 잃은 악의 추악함과 뻔뻔함 같은 아이들에게는 전쟁의 흐름을 지켜보고 헤아릴 사고력도, 그것을 위한 정보도, 또한 살아남기 위해 대처할 지혜도 부족하다.

저자는 전쟁이 끝나고 수십 년이 지나 그 기억들을 되살려내기 위해 수천 명의 사람을 찾아다닌다. 그리고 그들에게 말의 통로가 되어주고 녹취된 목소리를 반복해 들으며 글로 담아낸다.

지금 장년이 된 이들은 누구는 노동자로, 누구는 음악가로, 또 누구는 건축기사나 연금생활자로 살아가고 있다.

어릴 때의 기억이 잿빛 일색이었다면, 이후 이들의 인생 경로는 저마다 다채로웠다. 그럼에도 현재, 그들의 모습은 굴곡진 어린 자아의 흔적을 뚜렷이 간직하고 있다.

그들이 증언하는 소름끼치는 악은 작가의 몸속으로, 마음속으로, 머릿속으로 스며들어 온통 어둡게 물들이는데, 저자는 이로써 전쟁을 겪은 이들의 목소리를 붙들어 생동감을 불어넣고 제자리를 찾아주는 동시에 소비에트연방 현대사의 독특한 한 장을 새롭게 써낸다.